Italia al guado: servono competenze digitali o soft skills?

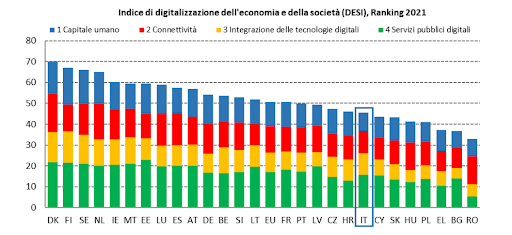

Dal 2014 la Commissione Europea monitora i progressi degli Stati membri nella digital transformation. È stato elaborato un indice di Economia e Società Digitale, una sorta di misura della competitività digitale dei paesi. L’Italia risulta in ritardo su tutto.

Competenze digitali e Soft skills non devono mancare: cittadini, PA e imprese devono essere più digitali. Senza perdere di vista le abilità trasversali.

PNRR, Industria 4.0, Tecnologie abilitanti. Sono le parole d’ordine del momento. Tutto nasce dalla Digital Trasformation. Ma siamo veramente digitali? E soprattutto: basta esserlo? Abbiamo le competenze digitali e le soft skills idonee ai tempi?

Italia terz’ultima in Europa per competenze digitali

Da diversi anni, il mondo è impegnato in un enorme sforzo di digitalizzazione. La trasformazione riguarderà buona parte delle attività umane, coinvolgerà qualsiasi tipologia di soggetto, pubblico e privato. Molti osservatori ritengono che sarà una rivoluzione a 360°.

Dal 2014 la Commissione Europea monitora i progressi degli Stati membri in questo cammino. A partire da diverse indagini Eurostat, è stato elaborato un indice di Economia e Società Digitale (Digital Economy and Society Index-Desi). Si tratta, in sostanza, di una misura della competitività digitale dei paesi.

L’indice si compone di 4 dimensioni:

- qualità del capitale umano rispetto alle competenze digitali

- diffusione della connettività

- integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese

- sviluppo dei servizi pubblici digitali.

L’Italia risulta in ritardo su tutto. L’anno scorso eravamo 25esimi su 27. Quest’anno 20esimi, ma solo perché sono leggermente diversi i parametri. Nel 2021 infatti la Commissione ha adeguato il DESI ai nuovi obiettivi digitali per il 2030.

Ovviamente ci sono i soliti problemi che sappiamo. La scarsa diffusione della fibra ottica in primis. Un grande ostacolo alla copertura del 5g (oggi solo il 7% del territorio nazionale). Ma anche a normali attività quotidiane, come frequentare la scuola. Nel 2020 l’8% degli studenti italiani è rimasto escluso dalla didattica a distanza. Principalmente a causa dell’assenza di una connessione Internet stabile.

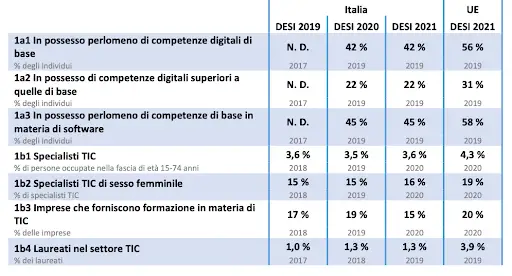

A sorprendere gli osservatori, però, è un altro dato. Rispetto alla media UE, la popolazione italiana registra livelli di competenze digitali molto bassi. Prendendo in considerazione la fascia d’età 16-74 anni, infatti:

- solo il 42% delle persone ha competenze digitali di base (la media UE è del 56%)

- solo il 22% possiede competenze digitali specialistiche (contro il 31% UE).

Questo dato potrebbe spiegare l’uso modesto dei prodotti digitali. Solo l’80% degli italiani utilizza internet in modo continuativo, contro il 98% dei danesi. Solo il 36% usufruisce dei servizi di e-government esistenti (il 64% nel resto dell’UE).

Secondo l’analisi AGIS-CENSIS Vade retro Robot, c’è un problema di domanda. Esistono vaste sacche di cittadini “drammaticamente lontani” dal mondo digitale. La percentuale dei non digital è vicina al 90% nella popolazione over 75. E supera il 60% nella classe d’età 65-74 anni.

Viviamo in un Medioevo Digitale?

Un tessuto umano non pronto rallenta l’introduzione di nuovi processi innovativi. Organizzativi, produttivi, di consumo.

Certo, il DESI 2021 è costruito sui dati 2020. Gli effetti della pandemia e delle recenti politiche saranno visibili a partire dall’edizione 2022. Ci potrebbe “consolare” anche la consapevolezza dell’invecchiamento del nostro paese. Nel 2018 la proporzione di italiani over 60 ha superato quella degli under 30.

Tuttavia, non basta essere un nativo digitale per saper utilizzare la tecnologia in maniera consapevole. Le competenze digitali sono scarse anche tra la popolazione giovanile. Ma saranno probabilmente indispensabili per lavorare. Secondo il World Economic Forum (WEF), il 65% dei bambini oggi iscritti alla scuola primaria lavorerà in posizioni lavorative che ancora non esistono. E che saranno legate alle innovazioni associate all’industria 4.0 e alla transizione digitale.

Le skills digitali di base potrebbero essere migliorate con la pandemia. Resta però il problema di quelle avanzate. Secondo il DESI, solo 1,3% degli universitari italiani studia discipline legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in inglese, ICT). Più in generale, solo il 25% dei laureati italiani di età 25-34 anni è specializzato nelle cosiddette materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015 già sottolineava la necessità di “riavvicinare i ragazzi alle carriere scientifiche […], con un’attenzione particolare al divario di genere”. La preponderanza degli studenti maschi nelle discipline STEM è infatti schiacciante. Nonostante le donne rappresentino più della metà dei laureati italiani (58,7%). Su 100 ragazze che si iscrivono all’università, solo 21 scelgono corsi STEM (dati MIUR, anno accademico 2020/21).

La scelta dell’indirizzo di studi influisce sullo status sociale ed economico. Le donne, pur essendo più in media istruite, hanno meno probabilità di essere occupate. O di avere buone retribuzioni. Un gender gap destinato a peggiorare, se non si interverrà con forza.

In sostanza, siamo di fronte a sfide importanti. Una parte significativa di giovani, donne e anziani rischia l’esclusione digitale. Secondo il DESI, questo potrebbe limitare anche la capacità di innovazione delle imprese.

Io, il robot e tu

Il progresso tecnologico, si è detto, creerà nuovi posti di lavoro. Saranno 97 milioni, secondo il WEF, solo quelli legati all’industria 4.0, arriveranno entro il 2025, ma, nel frattempo, 85 milioni di posti di lavoro andranno persi. Il saldo dei processi di automazione e digitalizzazione resta positivo. Ma di poco.

Ne abbiamo parlato anche con Enzo Maria Le Fevre Cervini, qui su Spremute Digitali. Negli uffici e nelle fabbriche si sta diffondendo una nuova divisione del lavoro. Che vede coinvolti alla pari esseri umani, macchine e algoritmi.

Anche la forza lavoro impiegata nelle occupazioni più tradizionali dovrà acquisire competenze informatiche e digitali. Secondo Unioncamere, oggi in Italia sono già fondamentali per almeno 7 posizioni su 10. Tuttavia, solo 1 occupato italiano su 10 rischia di essere sostituito da una macchina. La media internazionale è 1 su 7. Per molti, questo è un segnale dall’allarme. L’Italia rischia di mancare la Quarta Rivoluzione Industriale.

La maggior parte delle imprese italiane ha raggiunto un livello base di intensità digitale, superando addirittura la media UE (69% vs 60%). Finalmente una buona notizia, verrebbe da dire! Dagli anni 90, infatti, l’Italia è intrappolata in un circolo vizioso di bassa crescita e bassa competitività. Le cause sono da ricercarsi

- in un tessuto imprenditoriale composto in larga parte di piccole e medie imprese

- nella carenza di investimenti delle imprese più grandi in innovazione e ricerca

- nella scarsa specializzazione industriale del Paese nei settori high tech.

Ora abbiamo raggiunto una buona diffusione di innovazioni come il cloud o la fatturazione elettronica. Il prossimo passo deve essere la conquista della frontiera tecnologica: soprattutto big data e intelligenza artificiale.

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza prevede in questo una tabella di marcia ambiziosa. Ma è solo l’ultimo in ordine di arrivo. Era il 2016 quando Carlo Calenda, l’allora Ministro dello sviluppo economico, presentò il Piano nazionale Industria 4.0. Nel 2019 arriva Italia 2025, che guarda a tutto tondo l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. L’anno successivo è stato il momento della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, con un Piano Operativo di oltre 100 azioni.

Basteranno per creare risorse (umane, economiche e tecnologiche) all’altezza della sfida della trasformazione digitale?

Competenti a 360 gradi: da STEM a STEAM

L’Italia non è l’unico paese impegnato nel potenziamento del capitale umano. L’offerta di forza lavoro delle economie emergenti è estremamente competitiva. Tanto sui profili low-skilled, tanto su quelli ad alta specializzazione tecnologica. Il numero annuale di laureati STEM nei paesi OCSE è di gran lunga inferiore a quello di Cina e India. In Cina, già dal 2019, il coding si studia nelle scuole di primo e secondo grado (anche in Italia per fortuna esistono iniziative private per rivoluzionare il mondo della formazione tech).

Tuttavia padroneggiare algoritmi e programmazione non basterà. Nel prossimo futuro potrebbero diventare competenze di fascia medio-bassa. Di supporto agli intelletti sintetici. Soggette a veloce obsolescenza. A rischio disoccupazione tecnologica, insomma.

A salvarci quindi sarà il “saper essere”, più che il “saper fare”. Secondo il WEF, le capacità più richieste sul mercato del lavoro del futuro saranno:

- pensiero critico, creativo, innovativo

- intelligenza emotiva

- problem solving complesso

- leadership

- influenza sociale.

Ossia le cosiddette soft skills. Ma quale tipo di formazione ne agevola l’apprendimento?

A Singapore le scuole prevedono nei programmi la robotica, ma anche il teatro e tanto sport. L’obiettivo è diplomare cittadini in possesso di una serie di abilità che vanno dal pensiero critico all’autocoscienza. “21st Century competencies”, le ha chiamate il governo nazionale.

Le STEM diventano quindi STEAM. Dove A sta per Arts. Da intendersi non tanto come prodotto culturale. Quanto come approccio creativo.

Le scuole e le università dovrebbero adottare un approccio interdisciplinare tra scienza e umanesimo. Non sembra facile per l’Italia. Da noi le materie scientifiche e quelle umanistiche sono trattate come mondi separati. Al punto tale che poco più del 25% degli studenti italiani riesce ad avere buoni voti sia in lettura sia in matematica. In Germania, per fare un esempio, sono il 45%.

A gennaio di quest’anno la Camera ha approvato una proposta di legge che riguarda la scuola. Una sperimentazione triennale dell’insegnamento di competenze non cognitive. Deve ancora esprimersi il Senato, ma le chance di successo sembrano poche. Il sistema educativo italiano è basato su processi troppo “meccanicistici”, che annichiliscono la diversità, curiosità e creatività degli studenti. Riuscirà a cambiare così radicalmente?

Ovviamente non è solo colpa della scuola. O della sua burocrazia. L’esame di coscienza deve essere collettivo.

Nel mondo anglosassone gli interessi e le passioni personali, gli hobby, sono un elemento centrale dei colloqui di lavoro. Da noi, invece, è un’aggiunta per chiudere “in bellezza”. Online, sui vari siti di recruitment, è possibile trovare molti consigli: sì al volontariato, no a cose bizzarre o pericolose, come “allevare i serpenti” (!); per carità, non parlate di politica.

Quanto moralismo, verrebbe da dire. Come sarà etichettata allora l’ora di coro del programma scolastico? Le aziende sapranno riconoscerci qualcosa di utile?

Come sempre, prima di tutto deve avvenire un cambio di passo della società. La destandardizzazione dei percorsi di studio, vita, lavoro deve essere accettata, tutelata e incoraggiata. Di questo purtroppo non si sente parlare molto.

Eppure per diventare essere umani più smart, dobbiamo vivere meno da ottusi automi.

Italia al guado: servono competenze digitali o soft skills?